こんにちは。Tatsuya@PT,ピラティスです。

今回はセラピストでも苦手な人も多い足部・足趾の骨についてお伝えします。

関連記事>>脛骨と腓骨の構造

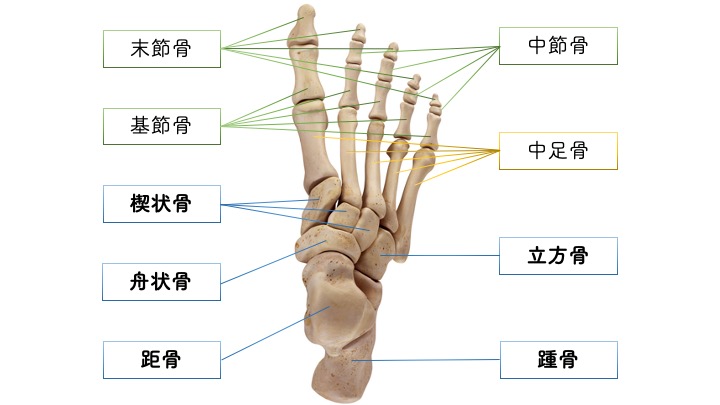

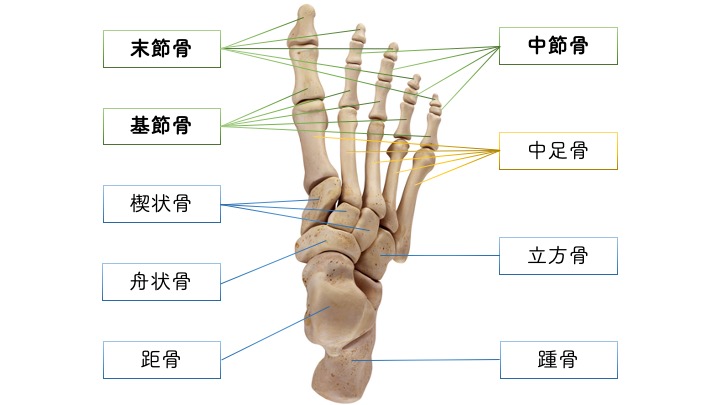

足部・足趾の骨は計26個あり(種子骨を除いて)、それらがそれぞれ噛み合って成り立っているのが足です。

この26個の骨は、足根骨・中足骨・趾骨の3つに分類されます。

・足根骨

└近位列;踵骨・距骨

└遠位列;舟状骨・楔状骨・立方骨・中足骨

・趾骨

└基節骨・中節骨・末節骨

※後足部・中足部・前足部に大別する方法もあります。

まずは足根骨を一つずつ見ていきます。

足根骨(そくこんこつ)

足根骨は踵骨・距骨・舟状骨・立方骨・3つの楔状骨の計7種類の骨になります。

これらは近位列と遠位列に大別でき、近位列は踵骨と距骨、遠位列は舟状骨・立方骨・3つの楔状骨です。

踵骨(しょうこつ)

踵骨はその名の通り踵の骨で、足根骨の中でも最も大きな骨です。

踵骨の上に距骨が乗っており、踵骨は4つの関節面を持ちます。

4つの関節面に対応する足根骨と関節名は

・前距骨関節面ー距骨・舟状骨(距踵舟関節)

・中距骨関節面ー距骨・舟状骨(距踵舟関節)

・後距骨関節面ー距骨(距骨下関節)

・立方骨関節面ー立方骨(距立方関節)

それぞれこのようになっています。

※距踵舟関節と距立方関節を合わせてショパール関節と呼びます。

踵骨の足底面から基節骨底くらいまで足底腱膜(足底筋膜)が伸びます。

とても大切な組織であり、足のアーチ構造を支えており、炎症がよく起こる箇所ですね。

足底腱膜よりも深層に、踵骨から第2〜5中足骨底まで付着する長足底靭帯が、さらに深層には踵骨と立方骨を繋ぐ底側踵立方靭帯があります。

これらの靭帯も縦アーチの支えに重要であり、長足底靭帯は短母趾屈筋や母趾内転筋、小指対立筋の起始部になっています。

踵骨隆起(しょうこつりゅうき)

足を横から見ると後方に大きく突出しており、その部分を踵骨隆起と言います。

踵骨隆起の後面に下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)がアキレス腱となって付着します。

また踵骨隆起には足底筋と呼ばれる腓腹筋とヒラメ筋の間を走る筋肉も停止しています。

踵骨隆起が起始となる筋肉は、母趾外転筋・小趾外転筋・短趾屈筋・足底方形筋になります。

載距突起(さいきょとっき)

内くるぶしのすぐ下に載距突起と呼ばれる突起があります。

この載距突起と舟状骨の粗面の間に底側踵舟靭帯(ばね靭帯)があります。

この靭帯は上に乗っている距骨頭を支え、足の内側縦アーチを保持する役割があるとても大切な靭帯です。

この靭帯が緩むと内側縦アーチが落ち、いわゆる扁平足になってしまいます。

載距突起の周囲には脛骨の後面側の筋などの軟部組織が後脛骨筋腱・長母趾屈筋腱・長趾屈筋腱・脛骨神経・後脛骨動静脈が走ります。

脛骨神経麻痺などの足根管症候群の評価の際の指標となる重要な部位です。

踵骨溝(しょうこつこう)

前・中距骨関節面と後距骨関節面の間ある溝を踵骨溝と呼びます。

この溝は距骨下面にある距骨溝と向き合って、足根洞(そくこんどう)という空洞を作ります。

足根洞にある骨間靭帯で踵骨と距骨を結んでいます。

距骨(きょこつ)

距骨は足根骨の中で一番上にある骨で、距骨の上に脛骨と腓骨が乗って距腿関節(足関節)を作ります。

踵骨はその上方と下方、前方の骨と関節面を持ちます。

下記が距骨の各関節面と対応する骨と関節名になります。

・距骨滑車ー脛骨・腓骨(距腿関節)

・舟状骨関節面ー舟状骨(距踵舟関節)

・前踵骨関節面ー踵骨・舟状骨(距踵舟関節)

・中踵骨関節面ー踵骨・舟状骨(距踵舟関節)

・後踵骨関節面ー踵骨(距骨下関節)

舟状骨関節面は距骨頭(きょこつとう)と言い、前方に突出しています。

靭帯では、外側側副靭帯の内、前距腓靭帯と後距腓靭帯が付着し、内側側副靭帯(三角靭帯)では前脛距部と後脛距部が付着します。

これらの靭帯は足首の捻挫で損傷する靭帯になります。

距骨滑車(きょこつかっしゃ)

距骨の上方に出っ張る部分は距骨滑車と言い、距腿関節の関節頭になります。

その上面は脛骨の下関節面、内側面は脛骨の内果関節面、外側面は腓骨の外果関節面に対応します。

距骨溝(きょこつこう)

中踵骨関節面と後踵骨関節面の間にある溝です。

前述の踵骨溝と向き合って足根洞(そくこんどう)を作ります。

舟状骨(しゅうじょうこつ)

距骨の前方にある足根骨で、足部の内側にあります。

舟状骨と対応する骨の関節面は以下になります。

・舟状骨の後面ー距骨(距踵舟関節)

・舟状骨の前面内側部ー内側楔状骨(楔舟関節)

・舟状骨の前面中側部ー中間楔状骨(楔舟関節)

・舟状骨の前面外側部ー外側楔状骨(楔舟関節)

※舟状骨と立方骨の間は関節面になっていることもあります。

舟状骨粗面(しゅうじょうこつそめん)

舟状骨の内側部の隆起で、内果の前下方2cmくらいの部位です。

出っ張っているので触診部位として触れることができます。

舟状骨粗面には後脛骨筋腱が停止し、母趾外転筋の起始となります。

楔状骨(けつじょうこつ)

楔状骨は舟状骨の前方に横並びしている3つの足根骨で、内側から

- 内側楔状骨(ないそくけつじょうこつ)

- 中間楔状骨(ちゅうかんけつじょうこつ)

- 外側楔状骨(がいそくけつじょうこつ)

と言い、内側楔状骨が最も大きく、中間楔状骨が最も小さいです。

以下が3つの楔状骨の間には関節面、関節面を持つ骨と関節名です。

・内側-中間-外側楔状骨の間(楔間関節)

・3つの楔状骨後面ー舟状骨(楔舟関節)

・3つの楔状骨前面ー第1〜3中足骨(足根中足関節)

・外側楔状骨の外側面ー立方骨(楔立方関節)

足根中足関節は3つの楔状骨・立方骨と第1〜5中足骨で構成される関節で、別名をリスフラン関節と言います。

内側楔状骨

内側楔状骨には前脛骨筋・後脛骨筋・長腓骨筋が停止し、短母趾屈筋の起始になります。

中間楔状骨

中間楔状骨には後脛骨筋が停止します。

外側楔状骨

外側楔状骨には後脛骨筋が停止し、母趾内転筋斜頭の起始になります。

立方骨(りっぽうこつ)

踵骨の前方、外側楔状骨の外側に位置する足根骨です。

立方骨と対応する骨と関節名は以下になります。

・立方骨後面ー踵骨(踵立方関節)

・立方骨内側面ー外側楔状骨(楔立方関節)

・立方骨前面ー第4・5中足骨(足根中足関節)

この立方骨は下肢アライメント評価のポイントになります。

立方骨には後脛骨筋が停止し、母趾内転筋斜頭の起始になります。

中足骨(ちゅうそくこつ)

中足骨は足の真ん中にある5本の長い骨で、親指側から 第1〜5中足骨と呼びます。

第1中足骨は最も太いですが、最も短いです。

イラストを見てわかる通り、第5中足骨は外側に飛び出しており、足部の触診部位としてチェックしやすい部位になります。

中足骨の関節面と対応する骨・関節名は以下になります。

・第1-2-3-4-5中足骨底間(中足間関節)

・第1〜3中足骨底ー舟状骨(足根中足関節)

・第4・5中足骨底ー立方骨(足根中足関節)

・第1〜5中足骨頭ー第1〜5基節骨(中足指節関節)

第1中足骨には前脛骨筋と長腓骨筋が停止します。

第2・3中足骨底には後脛骨筋が停止し、母趾内転筋斜頭の起始になります。

第5中足骨には短腓骨筋が停止し、その骨底は小趾外転筋・短小趾屈筋の起始になります。また、外側縁に小趾対立筋が停止しています。

第1〜5中足骨は背側骨間筋、第3〜5中足骨内側面は底側骨間筋の起始になります。

趾骨(しこつ)

足趾の骨は手指の骨と同じ数になります。

近位から基節骨・中節骨・末節骨の順に並んでいるのですが、母趾(第1趾)のみ中節骨がありません。

母趾の趾骨は最も太く、第2趾は最も長いことが多く、第3趾以降は徐々に短くなります。

基節骨(きせつこつ)

趾骨の内、一番近位の骨になります。

母趾の基節骨底に短母趾屈筋・母趾外転筋・母趾内転筋・短母趾屈筋・短母趾伸筋が停止します。

第5基節骨底は小趾外転筋・短小趾屈筋の停止部になります。

第2〜5基節骨には虫様筋が、骨底の内面もしくは外面に背側骨間筋・底側骨間筋が停止します。

中節骨(ちゅうせつこつ)

趾骨の内、中央にある骨になります。

母趾以外の中節骨底に短趾屈筋が、足背面には長趾伸筋が停止します。

第2〜4中節骨に短趾伸筋が停止します。

末節骨(まっせつこつ)

趾骨の内、一番末端の骨になります。

母趾の末節骨の足底面に長母趾屈筋が、骨底には長母趾伸筋が停止しています。

第2〜5末節骨の足底面に長趾屈筋、足背面には長趾伸筋が停止します。

第2〜4末節骨に短趾伸筋が停止します。

まとめ

今回は足部と足趾の骨について見ていきました。

骨がたくさんあることで、それぞれの関節や靭帯・筋肉の付着部などを覚えることが大変かと思います。

まずはご紹介したイラストの骨の位置関係から覚えてみてくださいね。